Bisher sind knapp 6000 Exoplaneten bekannt und mehr als die gleiche Menge muss noch bestätigt werden. Das ist eine große Anzahl, und wenn man davon ausgeht, dass es noch unzählige Sonnen gibt, die bisher nicht auf Exoplaneten abgesucht wurden, dann müsste das Leben doch quasi im All toben. Aber was ist denn überhaupt die Voraussetzung für Leben auf Planeten?

Das kommt auch ein wenig darauf an, nach was für einer Form von Leben wir suchen. Geht es um Mikroorganismen, die auch unter extremen Bedingungen gedeihen können, oder sprechen wir von deutlich höher entwickelten Lebensformen, wie Pflanzen, Tieren oder auch menschenähnlichen Wesen? In diesem Artikel soll es vor allem um die drei Letzteren gehen.

Was dafür notwendig ist und wie ich das in meiner Space Opera umsetze, das erkläre ich euch heute in Science & Fiction.

Gesteinsplaneten bevorzugt – die Oberfläche

Es gibt zwar Theorien darüber, dass Leben auch in der Atmosphäre von Gasplaneten möglich ist, doch bisher ist es dabeigeblieben. Daher wäre ein Gesteinsplanet eine Voraussetzung. Aber es muss nicht zwingend ein Planet sein; Leben auf Monden ist nicht ausgeschlossen. Das Planungsprogramm Voyage 2050 der ESA hat bereits Missionen zu Enceladus (Saturn) und Europa (Jupiter) vorgesehen.

Wo es sich gut leben lässt – die habitable Zone

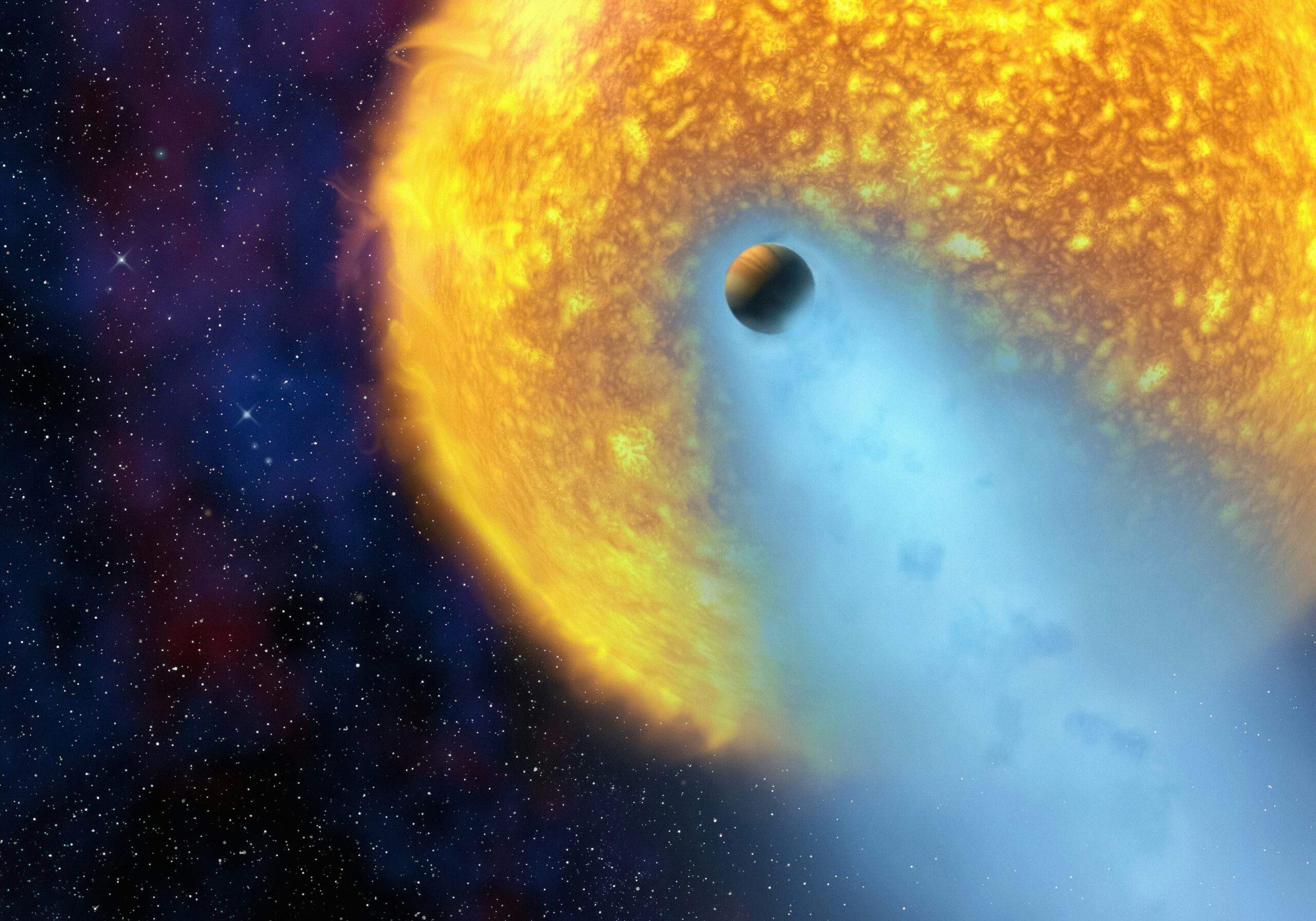

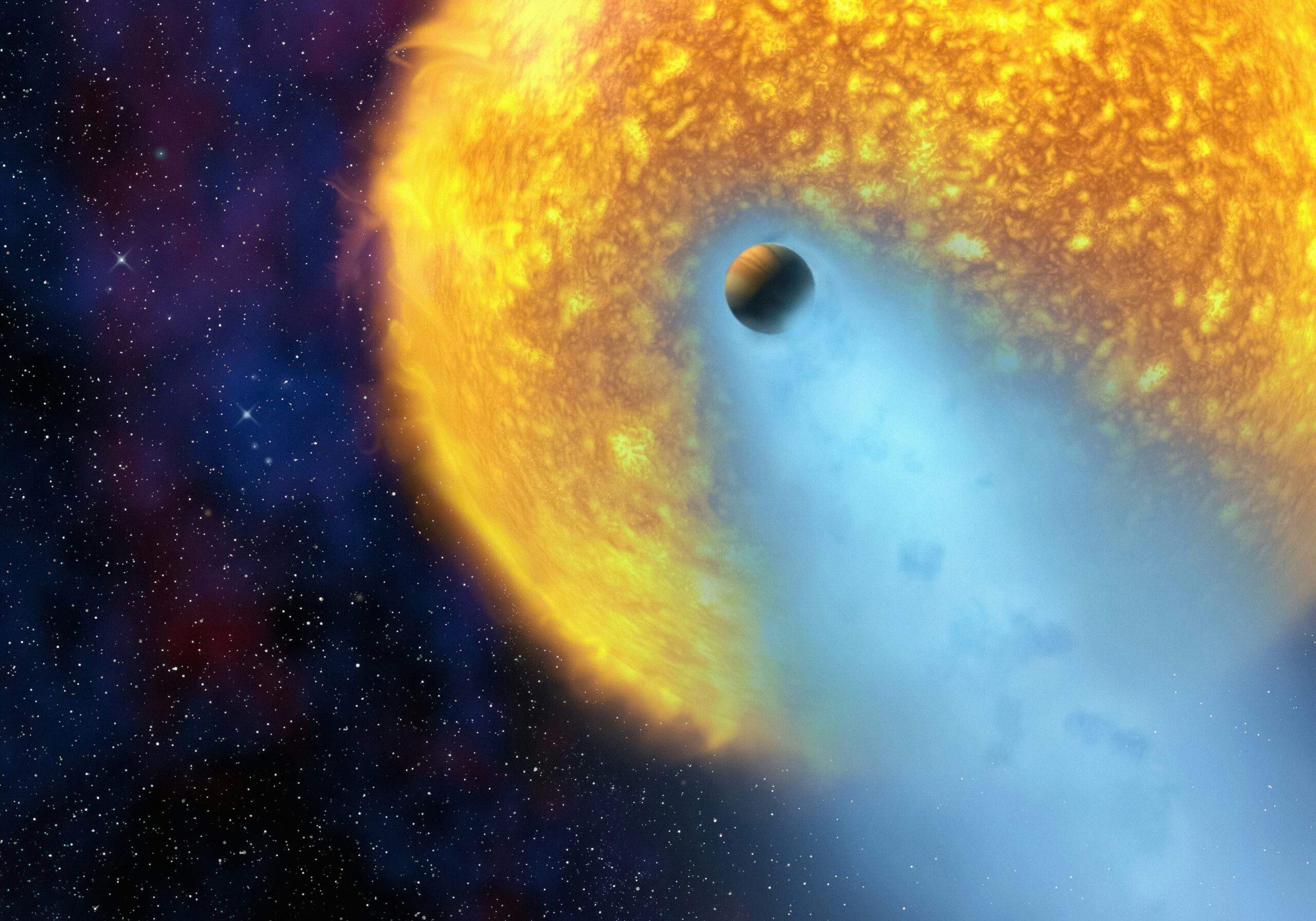

Hier ist es auf jeden Fall zu heiß

Hier ist es auf jeden Fall zu heiß

Um jeden Stern gibt es einen Bereich, in dem die Temperaturen flüssiges Wasser zulassen. Ist der Planet zu nah dran, gibt es apokalyptische Zustände wie auf der Venus oder dem Merkur. Gehen wir in die andere Richtung, wird es zu kalt und das Wasser gefriert.

Mikroorganismen können auch unter extremen Bedingungen existieren und sind daher auch auf solchen Planeten/Monden nicht ausgeschlossen. Eine Zeit lang vermutete man solche Mikroorganismen in der Atmosphäre der Venus, dies hat sich jedoch als Messfehler herausgestellt.

Je nach Größe des Sterns verändert sich natürlich die Lage der habitablen Zone.

Groß muss nicht immer besser sein – verschwenderische Riesen und sparsame Zwerge

Unsere Sonne ist ca. 4,6 Milliarden Jahre alt. Vor 3,5 Milliarden Jahren begann das Leben auf der Erde mit Bakterien in der Tiefsee. Tiere und Pflanzen gab es erst vor ca. 600 Millionen Jahren, die Säugetiere folgten erst viel später.

Wenn euch dies interessiert, findet ihr – hier – einen Artikel dazu.

Es dauert also eine gute Zeit, bis das Leben sich entwickelt hat. Besonders große Sterne, sog. Riesen oder Überriesen, haben ihren Brennstoff schon nach 35 Millionen Jahren aufgebraucht und verabschieden sich in einer Supernova, und ihre dabei freiwerdende Gammastrahlung schadet oder zerstört alles, was sich in unter 100 Lichtjahren Entfernung befindet.

Ihr seht schon, die Sonne sollte nicht zu groß sein. Besser sind da G-Sterne wie unsere Sonne, aber kleinere, kühlere Sonnen, sogenannte Zwerge, kommen infrage. Was uns direkt zum nächsten Thema bringt.

Das Leben mag es ruhig – Sonnenaktivitäten

Im letzten Jahr hatten wir in vielen Regionen von Deutschland die Chance, Polarlichter zu beobachten. Sie entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen der Sonnenwinde auf das Magnetfeld der Erde treffen. Auf der Erde sind sie meist harmlos und malen nur diese beeindruckenden Farben in den Himmel.

Wieso meist? Je nach Intensität könnten sie auch dafür sorgen, dass unser Stromnetz zusammenbricht. Dies ist schon geschehen. Z. B. kam es bei einem Sonnensturm im Jahr 1989 zu einem Transformatorausfall in Kanada.

Bevor ihr jetzt Panik bekommt: Die Sonnenwinde kommen nicht mit Lichtgeschwindigkeit auf uns zu und die Sonne steht unter Beobachtung. Man kann also rechtzeitig gegensteuern.

Besonders die Zwergsterne, die ich im vorherigen Punkt erwähnt habe, sind meist sehr aktiv und die Ausbrüche sind deutlich stärker als von unserer Sonne. Das ist für Leben … nennen wir es kontraproduktiv.

An der Stelle möchte ich euch kurz dieses Video von Harald Lesch empfehlen über das Leben bei M-Zwergen. Besser als er kann das niemand erklären. 😉

Strahlenschutzmaßnahmen – unser Magnetfeld

Unser Erdkern besteht hauptsächlich aus Eisen und Nickel (hat jetzt noch jemand den Spruch „Eisen, Kobalt und Nickel haben den Magnet am Wickel“ im Kopf – Euer ehemaliger Lehrer und eure ehemaligen Lehrerinnen wären stolz auf euch 😉 ). Dieser Kern ist flüssig und sorgt für einen Dynamoeffekt. Ich verlinke euch – hier – einen Beitrag, der das sehr anschaulich erklärt. In diesem Post würde es zu raumgreifend werden.

Unser Magnetfeld schützt uns, wie oben schon erwähnt, vor Sonnenwinden und erhält so auch unsere Atmosphäre. Heute geht man davon aus, dass der Mars einst auch Wasser besaß und Leben dort möglich gewesen wäre. Bis sich sein Kern abkühlte und er sein Magnetfeld verlor. Seine Atmosphäre verflüchtigte sich ins All und zurück blieb ein Wüsten- und Gesteinsplanet (der aber auch nicht weniger interessant ist).

Unser Mond – Stabilisierung der Erdachse und des Klimas

Der Mond sorgt nicht nur für Ebbe und Flut, wenn er mit seiner Schwerkraft an der Erde zieht, er stabilisiert durch eben diese Gravitation auch die Erdachse. Damit sorgt er für die Jahreszeiten und ein stabiles Klima. Die Achse unserer Erde ist um 23,5 Grad geneigt. Ohne den Mond würde sie schwanken – und das um bis zu 80 Grad! Dann läge die Erde quasi wie der Uranus auf der Seite. Und jetzt stellt euch mal vor, was hier mit dem Klima passieren würde, wenn die volle Sonneneinstrahlung auf die Pole runtergehen würde, dann wieder auf den Äquator und natürlich auf alle Regionen, die auf diesem Weg liegen.

Außerdem bremst der Mond die Rotationsgeschwindigkeit der Erde ab. Ohne ihn wären die Tage nur halb so lang und die Windgeschwindigkeiten würden massiv zunehmen.

Nehmen wir das jetzt alles zusammen, hört sich das nicht besonders einladend an.

Kein Stress am Gartenzaun – entspannte galaktische Nachbarschaft

Unser Sonnensystem liegt im Orionarm der Milchstraße. Dies ist ein kleiner Seitenarm des viel größeren Sagittarius-Arms und des Perseus-Arms. Hier ist es ruhig, es gibt wenige Sterne in der direkten Nachbarschaft und die, die wir haben, sind ruhig. Keiner, der in absehbarer Zeit zu einer Supernova wird und damit Gammastrahlung zu uns schleudert, oder der Neutronensterne, die uns regelmäßig mit Gammablitzen beschießen.

Umsetzung in „Das Erbe von morgen“

In meiner Space Opera besucht meine Crew natürlich fremde Planeten und wird mit Lebewesen in Kontakt kommen, die dort leben. Dabei orientiere ich mich an bereits entdeckten Exoplaneten, aber auch an solchen, bei denen die letzte Bestätigung noch fehlt. Natürlich wissen wir nicht, wie es dort aussieht. Der wichtigste Punkt für mich ist erst einmal, dass er in der habitablen Zone liegt. Da wir nicht wissen, ob diese Planeten dann Monde haben, fängt hier die Fiction an. Ich forme mir die Voraussetzungen, wie ich sie für die Geschichte brauche, und orientiere mich dabei an dem, was wir in der Astronomie bereits kennen.

Beispiele:

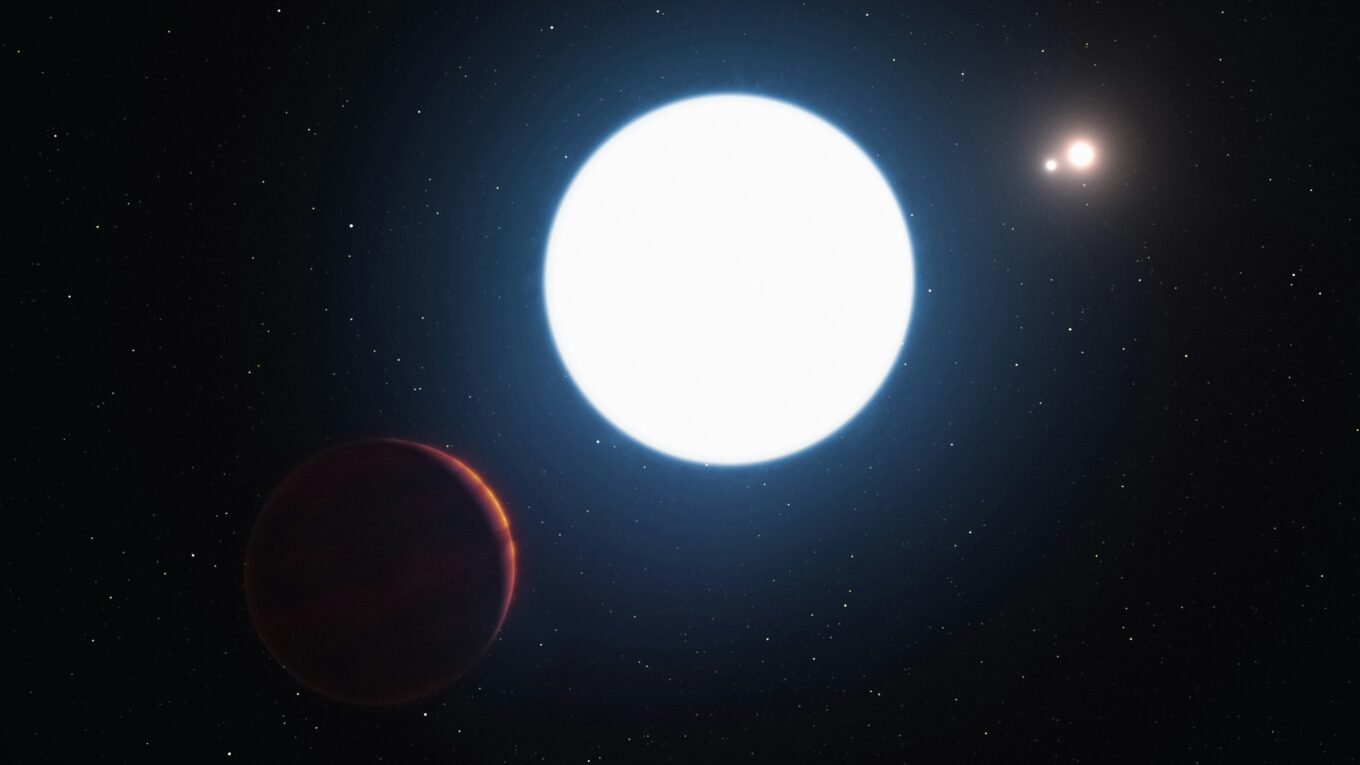

- Auf einem Planeten um einen blauen Riesen – eine sehr große Sonne – würde es kein Leben geben, das dort auf natürlichem Wege entstanden ist. Natürlich? Tja, wer weiß, ob da nicht Terraforming betrieben wurde.

- Während der ersten Staffel dreht sich viel um Gliese 887 und sein Planetensystem. Es handelt sich hierbei um einen roten Zwergstern mit sehr geringen Aktivitäten und möglicherweise Planeten, auf denen Leben möglich ist. Was dort los ist und warum die Crew der Hawking sich auf den Weg macht, erfahrt ihr ab Juli 2025 – ja, Schleichwerbung und Miniankündigung in einem. 😉

- Ein weiterer Stern, der sehr wichtig für die gesamte Geschichte wird, ist 82 G. Eridani. Auch er hat ein Planetensystem, von dem eine Supererde in der habitablen Zone liegt. Was es damit auf sich hat, klärt sich in der zweiten Staffel (mehr wird noch nicht verraten).

Ein Funfact zum Schluss:

Wusstet ihr, dass der Stern 40 Eridani die Sonne von Vulkan aus Star Trek ist?

Alle Quellen:

https://www.astronews.com/frag/antworten/3/frage3476.html

https://www.nationalgeographic.de/6-dinge-die-das-leben-auf-erden-erst-moglich-machen

https://de.wikipedia.org/wiki/Voyage_2050

https://de.wikipedia.org/wiki/Leben_auf_der_Venus

https://mikie-wissen.hoou.tuhh.de

https://www.planet-wissen.de/natur/forschung/entstehung_des_lebens/index.html

https://www.wissen.de/bildwb/entwicklung-des-lebens-vom-einzeller-zum-menschen

https://www.weltderphysik.de/thema/hinter-den-dingen/alter-von-sternen

https://studyflix.de/elektrotechnik/magnetfeld-der-erde-2132

https://www.klimareporter.de/erdsystem/der-mond-macht-das-klima

https://de.wikipedia.org/wiki/Orionarm

https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/astronomie/exoplaneten-supererden-in-habitabler-zone-von-gliese-887-entdeckt-13373953

https://de.wikipedia.org/wiki/Supernova

https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind#Auswirkungen

Brauchen wir den Mond? | Harald Lesch

Beitragsbilder: NASA Hubble Space Telescope auf Unsplash

Hier ist es auf jeden Fall zu heiß

Hier ist es auf jeden Fall zu heiß